トップ > 市の組織 > 市長部局 > 福祉部 > 高齢者支援課 > お知らせ > 認知症について

認知症について

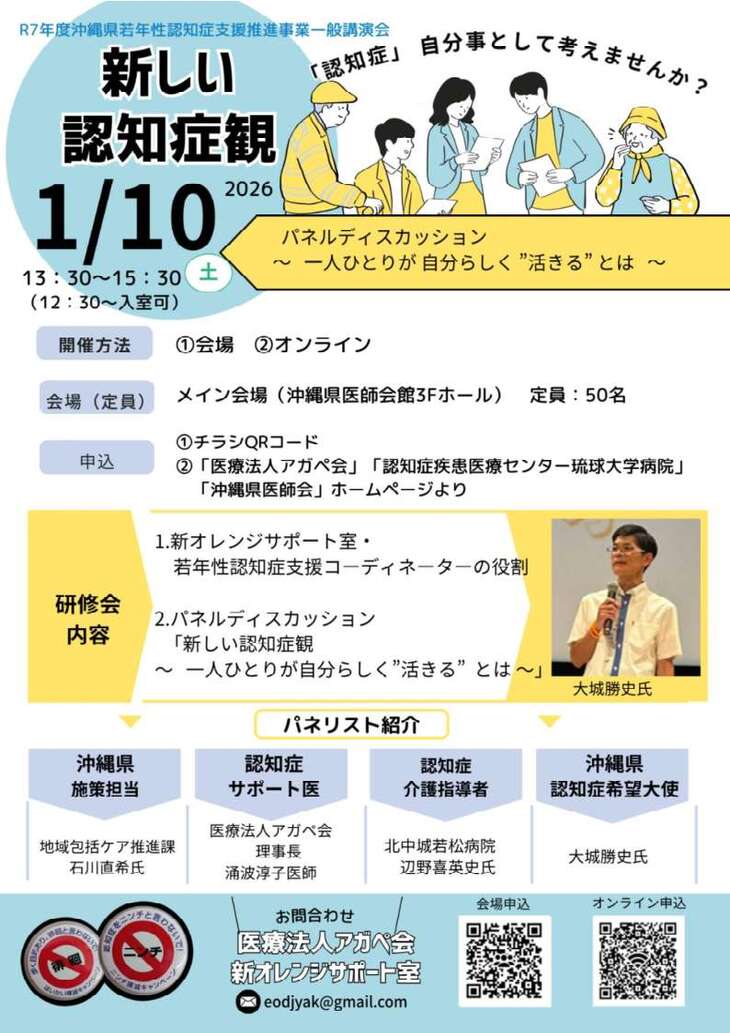

若年性認知症一般講演会 開催のお知らせ(NEW)

新しい認知症観 〜 一人ひとりが 自分らしく"活きる”とは 〜

沖縄県より、若年性認知症講演会のお知らせです。

認知症希望大使の大城勝史さんをお招きし、新しい認知症観について講演いただきます。

認知症を自分ごととして考えてみませんか?

日 時 :令和8年1月10日(土) 13:30 〜 15:30

開催方法:ハイブリット開催(会場・オンライン)

参加費 :無料

申 込 :下記チラシQRコードより

問合せ :eodjyak@gmail.com (医療法人アガペ会 新オレンジサポート室)

主 催 :沖縄県

認知症は誰もがなりうる病気です

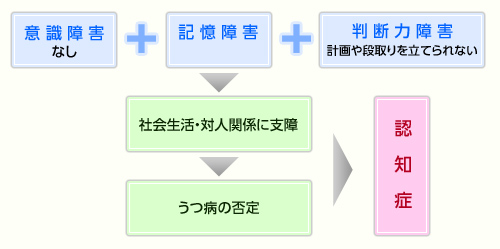

「認知症」とは、さまざまな原因で脳の神経細胞の働きが徐々に低下し、認知機能(記憶・判断力など)が低下して、社会生活や対人関係に支障が出ている状態(およそ6か月以上継続)をいいます。

認知症にはその原因などにより、いくつか種類があります。代表的なものは次のとおりです。

・アルツハイマー型認知症

最も多いパターン。脳内にたまった異常なたんぱく質により神経細胞が破壊され、脳に萎縮が起こります。

昔のことはよく覚えていますが、最近のことは忘れてしまいます。軽度の記憶障害(もの忘れ)から始まることが多く、やがて時間や場所の感覚がなくなってくる、取りが立てられない、気候に合った服が選べない、薬の管理ができないなどの症状が見られることもあります。

・脳血管性認知症

脳梗塞や脳出血、脳動脈硬化などによって、一部の神経細胞に栄養や酸素が行き渡らなくなり、神経細胞が死んだり神経のネットワークが壊れたりします。高血圧や糖尿病などの生活習慣病が主な原因です。

脳血管障害が起こるたびに段階的に進行します。記憶障害や言語障害などが現れやすく、アルツハイマー型と比べて早いうちから歩行障害も出やすくなっています。

・レビー小体型認知症

脳内にたまったレビー小体と呼ばれる構造物が脳などに出現し、脳神経細胞が破壊され起こる病気です。

現実にないものが見える幻視や、手足が震えたり筋肉が固くなるといった症状が現れます。また、歩幅が小刻みになり、転びやすくなります。

・前頭側頭型認知症

脳の前頭葉や側頭葉で神経細胞が減少して、脳が萎縮する病気です。

感情の抑制がきかなくなったり、社会のルールを守れなくなる、会話中に突然立ち去る、万引きをする、同じ行為を繰り返すなど、性格変化と社交性の欠如が現れやすくなっています。

なお、遺伝によるケースは稀であり、さらに働き盛りの世代でも発症するおそれもあることから、認知症は誰にでも起こりうる病気と言えます。

厚生労働省の推計によると、2050年(令和32年)には全国で認知症高齢者が約1,000万人、高齢者の27.8%になる(有病率が上昇すると仮定した場合)と見込まれています。

沖縄県では、2024年3月末時点で、65歳以上の要介護(要支援)認定者のうち、認知症(「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」の判定ランクⅡ以上)の人は、43,084人(65歳以上の高齢者の約12.3%)となっています。

また、65歳未満で発症する認知症の総称を「若年性認知症」といい、本人だけでなく、仕事・配偶者・子どもなど、家族の生活に与える影響も大きくなることがあります。

2024年3月末時点の40~64歳の要介護(要支援)認定者のうち、何らかの支援が必要な認知症者数は、1,017人、認定者に占める割合は48.2%となっています。

どんな症状がでるの?

認知症には、「中核症状」と「行動・心理症状」の二つの症状があります。

中核症状とは、脳の神経細胞が死んでいくことによって直接発生する次のような症状で、周囲で起こっている現実を正しく認識できなくなります。

中核症状

記憶障害

新しいことを記憶できず、ついさっき聞いたことさえ思い出せなくなります。さらに、病気が進行すれば、以前覚えていたはずの記憶も失われていきます。

見当識(けんとうしき)障害 ※

まず時間や季節感の感覚が薄れ、その後に迷子になったり遠くに歩いて行こうとしたりするようになります。さらに病気が進行すると、自分の年齢や家族などの生死に関する記憶がなくなります。

※見当識(けんとうしき)・・・現在の年月や時刻、自分がどこにいるかなど基本的な状況を把握すること

理解・判断力の障害

思考スピードが低下して、二つ以上のことが重なると話している相手が誰かわからなくなるなど考え分けることができなくなるほか、些細な変化やいつもと違うできごとで混乱を来す、などの症状が起こりやすくなります。例えば、倹約を心がけながら、必要のない高額商品を購入したり、自動販売機や駅の自動改札・銀行ATMなどの前でまごついたりしてしまうようになります。

実行機能障害

買い物で同じものを購入してしまう、料理を並行して進められないなど、自分で計画を立てられない・予想外の変化にも柔軟に対応できないなど、物事をスムーズに進められなくなります。

感情表現の変化

その場の状況がうまく認識できなくなるため、周りの人が予測しない、思いがけない感情の反応を示すようになります。怒りっぽくなったり、子供っぽくなるなど、症状は人によってさまざまです。

行動・心理症状(BPSD)

本人がもともと持っている性格や環境、人間関係など様々な要因がからみ合って起こる、うつ状態や妄想といった心理面・行動面の症状です。

[症状例]

(能力の低下を自覚して)元気がなくなり引っ込み思案に

(今まで出来たことが上手く出来なくなって)自信を失い、すべてが面倒に

(自分のしまい忘れから)他人へのもの盗られ妄想

(嫁が家の財産を狙っているといった)オーバーな訴え・行動がちぐはぐになって徘徊

認知症を予防しましょう!

認知症の大部分を占めるアルツハイマー型や脳血管性認知症は、生活習慣病(高血圧、糖尿病、高脂血症など)との関連があるとされています。

例えば、野菜・果物・魚介類の豊富な食事を心掛けたり、定期的な運動習慣を身に付けたりと、普段からの生活管理が認知症の予防につながることが分かってきました。

認知症予防に取り組むことは、本人が自分らしく生きることにつながるのはもちろん、家族・介護者の負担を減らすという意味でも重要です。

認知症予防においては、軽度認知障害(MCI)の段階で認知機能の低下に気づき、認知症の本格的な発症を防ぐためのケアを進めていくことがポイントになると言われています。早期検診・早期発見が重要になります。

※1:MCI=Mild Cognitive Impairment

正常と認知症の中間ともいえる状態のことだが、日常生活への影響はほとんどなく、認知症とは診断できない。MCIの人のうち年間で10~15%が認知症に移行するとされている。

死亡する要因にもなりやすい生活習慣病

生活習慣病とは、偏った食事、喫煙、過度の飲酒、社会生活におけるストレス、運動不足などを原因とする疾患のことで、心身にとって好ましくない習慣、環境が積み重なることで発症のリスクが高まります。

具体的な疾患・症状としては、高血圧、糖尿病、脂質異常症などがありますが、自覚症状はほとんど出ないので、本人が気づかないままに症状が進行し、脳や心臓の血管などが損傷することがあります。

厚労省の「国民生活基礎調査」(2022年)によれば、65歳以上の日本人が要介護状態になる原因は、「認知症」が最も多く、次いで「脳血管疾患」となっています。また、男女別に見ると、男性は「脳血管疾患」が24.5%(第1位)、女性では10.3%となっており、他にも「心疾患」が男性では6.3%、女性では3.9%です。

つまり、男性だと約3割、女性だと約1.5割の人が、生活習慣病に端を発する病気で介護が必要な体になっているといえます。要介護状態になるリスクを回避したいなら、生活習慣病を予防する意識を持つことが大切です。

体力をなくし、身体を弱らせるフレイル

フレイルとは、健常から要介護へ移行する中間の段階と言われています。一方で、早い段階で介入(予防、治療)することによって回復・改善も期待できると言われていますが、実際には多くの高齢者がフレイルを経て要介護状態になっているのが現状です。

フレイルの原因と言われる例

●動くことが少なくなる ●社会的に交流する機会が減る ●身体機能の低下(歩くスピードの低下)

●筋力が低下する・筋肉量が減る(サルコペニア) ●認知機能の低下 ●疲れやすくなる ●元気が湧かなくなる

●日常管理が必要な慢性疾患(糖尿病、呼吸器疾患、循環器疾患、関節炎、抑うつ症状など)にかかる

※慢性疾患がフレイルの原因となる例

・糖尿病による知覚低下や痩せ

・呼吸器疾患による咳や呼吸困難

・循環器疾患による活動の制限 など

●体重が減る ●低栄養になる ●収入が減る ●孤独になる

フレイルの予防

フレイルを予防するには、生活習慣病の(進行)予防をしながら、運動機能・認知機能の低下を防ぎ、社会的に関わりを保ち続けることが大切です。

宮古島市においてもフレイル予防に力を入れており、地域包括支援センターを中心に地域のサロンや団体へ出向いての出前講座の実施、 介護予防教室の開催などを行っています。詳細はお電話、または高齢者支援課窓口にてお問い合わせください。

認知症の方への支援

宮古島市では、認知症の人とその家族への支援を実施するため、初期集中支援チームを設置し、早期発見、早期治療を支援するとともに、ご家族への情報提供や利用できるサービスへのご紹介を行っています。

また、地域包括支援センターにて認知症カフェを開催し、認知症になっても住み慣れた地域で安心して生活を継続できるよう、認知症の人とその家族、地域住民、専門職などが気軽に集い、お互いの悩みを話したり、情報交換をしながら楽しく過ごす場を目指しています。

宮古島市地域包括支援センター(初期集中支援チーム、認知症カフェ)

あなたも認知症サポーターになりませんか?

宮古島市では平成26年度より認知症サポーター養成講座を実施しています。これまでに述べ3,900人を超えるサポーターが誕生しています。対象は小学生〜一般の方まで、また学校、放課後児童クラブ、自治会、サロンなどの団体、銀行やコンビニエンスストアなどの職場単位での受講も受け付けています。

認知症サポーターにはなにかを特別にやってもらうものではありません。認知症を正しく理解し、認知症の人や家族を温かく見守る応援者になってもらいます。そのうえで、自分のできる範囲で活動していただければ構いません。

友人や家族にその知識を伝える、認知症になった人や家族の気持ちを理解するよう努める、隣人あるいは商店・交通機関等、まちで働く人として、できる範囲で手助けをする、など活動内容は人それぞれです。

講座受講後にはサポーターの証であるオレンジリングをお渡ししています。

認知症サポーター/キッズサポーター養成講座チラシ(Logoフォーム申込) files/moushikomi.pdf![]()

福祉部 高齢者支援課

電話:0980-73-1964 FAX:0980-73-1965